展示空間における芸術活動の存在論的行方 ―ハイデッガーを手掛かりに。制作者の視点から―

[紹介論文] 博士学位請求論文(甲第75号)展示空間における芸術活動の行方 ――ハイデッガー『芸術作品の根源』に基づく存在論的美学を手掛かりに―― Towards Further Advancement of Artistic Activity in Exhibition Spaces : Exploring through the Ontological Aesthetics based on Heideggerʼs Der Ursprung des Kunstwerkes (The Origin of the Work of Art)

[論文URL] https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I11385232-00

展示空間における芸術活動の行方 ――ハイデッガー 『芸術作品の根源』に基づく存在論的美学を手掛かりに―― Towards Further Advancement of Artistic Activity in Exhibition Spaces : Exploring through the Ontological Aesthetics based on Heidegger’s Der Ursprung des Kunstwerkes (The Origin of the Work of Art)

◆簡潔に言えば…

展示空間(とその構成単位である作品・制作者・鑑賞者)におけるハイデッガー的/存在論的美学の展開可能性を、制作者の実践に照らして検討したテキスト。題目の「芸術活動」とは、展示空間とそこにおける作品・制作者・鑑賞者を含めた綜合的な展示営為をはじめ、制作を含めた挙動を指す。

◆論文の特徴

- 具体→抽象→具体→抽象とリズミカルに往来するように論旨を編み込み、存在論的・美学的手法をはじめとした理念的で形而上の動静を、展示空間という現場とそこで行われる芸術活動に照らして、〈形而下の挙動〉として把握できるよう構成。生活美学Ästhetik im Alltag(英:Esthetics in Everyday-Life)から着想を得た。国内では武庫川女子大学により1990 年(平成2年)から始まった、「生活美学研究所 Mukogawa Institute of Esthetics in Everyday-Life」の創設が先陣を切る。研究所の理念と目的について、美術史学者/生活美学研究所所長である森田雅子氏(1956-)が述べている。

”本研究所の創立は、これまで思弁的で彼岸の存在であった美学という古典的学問分野を、一般の老若男女の身近な日常生活における趣味・嗜好を重視することによって、より現代的な「生活美学」として再創造する目的をもつものです。”(1)

- 〈かたちを超えた事態〉を適切にマッピング/先導するため章を問わず必要に応じてカラー図解を挿入し、抽象的思索に暫定的なフレームを与えた。例えば存在論的考察が主題化する4章では『根源』の要諦を図解した(例:本記事図3, 図4, 図5)。また図解を多用した類似の先行研究を示し照応可能にした。

- 本論文は、純粋な哲学的語彙に即してというよりは、制作者の芸術言語を母語とし、哲学的語彙と交差させるかたちで美学の歩みと合流する。制作を専門としてきた筆者にとって存在論を初めとした哲学的手がかりは外部由来の参照軸であり、ディシプリンに細心の注意を払いながら肉薄する。制作者の芸術言語とは、制作営為を通じて制作者に拓かれる固有の通路を指す。美術史学者である後藤狷士(1919-2006)は1970 年の論文「美的実存の時間性について」において、哲学者が芸術家(詩人を例に)を語る際のメタ言語的性格に言及する。その中で両者の精神的場所の近似を指摘するドイツの数理哲学者/美学者であるベッカーに応じて、「しかしメタ言語で語るのは、はたして哲学者のみであろうか。」と問う。

”いな、芸術家もまた一種のメタ言語をもって語るのである。ばかりか芸術家こそ、いまや独自のメタ言語で語らねばならなくなっているのではないか。それはDenken思索とDichten詩作との交流ということに因るだけではない。美的実存は身体の身体性におけるそのときどきの超出によって、見るものと見られるもの、語るものと語られるものというその本来の二重性において、意味するものと意味されるものという芸術的表現の基本構造を顕示するということに因るのである。”(2)

後藤は「制作活動における身体の存在論的意味」(2)に注目する。後藤によれば芸術家自身による〈芸術に関するメタ言語〉とは「対象言語に対する高次言語というより、いわば言語の言語(Sprache der Sprache)といったものである。」(2)本論文では、(美学者を含む)哲学者と芸術家の言語的地平が、歴史的制作の都度、横断的な身体知として交差することで構造分析に指針を齎すと見た。

- 本論文は作品と連動した根拠を提案する。後藤の提唱する通り、制作者のテキスト解釈は解釈対象(作品)の自己-発見術Heuristikでもある。ここでの解釈当事者を先導するのが存在了解Seinsverständnisの可能性であり、彼・彼女自身、この道すがら自己発見と同時に作品をも発見し、最終的に「美的実存としての自己了解Selbstverständnis に達する。」(p.3)」そして本論文では、この制作者のテキスト解釈が、制作という営みに根拠している。制作は非対象的な仕方で美的実存を生成する。それと同時に、それについて徐々に自覚的になっていく過程を孕んでおり、それが存在論的含意の許テキストを生成する。(2)

◆論文の要約と大綱

本論文の目的は、展示空間(とそこにおける作品・制作者・鑑賞者)を舞台とした存在論的美学の形而下における可能性を、制作者の実践を通じて拓くことにある。今日の制作者は、画廊および美術館に代表される展示空間と極めて身近な関係下にある。展示空間は、高度な技術時代にあって故郷喪失を基本的単位(ユニット)とするに至っており、その影響は内部器官である作品・制作者・鑑賞者とて例外でない。今日の作品にとって、展示空間一般は重要な舞台を提供するに至っている。平面絵画を専門とする筆者から見ても、作品と展示空間の絆は無視し難い。これまで筆者は〈展示空間における〉作品・制作者・鑑賞者の関係と無思考に接してきたが、その関係性が綻びをきたして局所的に破綻する様子を見るにつけ、作品がこれと云って他の制度的選択肢もないために、習慣的ないし無造作に展示空間に赴く向きがあると思い至った。

情報の喧騒に満ちた都市空間と比較すると、画廊・美術館はノイズの少なさや配慮の充実といった点で格別の空間性格を維持している。存在のそれ自体さを特徴とする芸術作品やその制作者にとっても、展示空間は身を落ち着ける場所となっている。差し当たって防音室が音楽に集中するための設備とすれば、画廊や美術館は作品の受容や鑑賞に集中するための設備と云える。この状況に直面して、一見では至極当然の関係と存在構造である〈展示空間における作品・制作者・鑑賞者〉を、これらと親密な制作者自身によって顧みる意義があると思われた。いわば学芸員(専門的職業人)とも異なる知見に基づいて、展示空間との関係性に切り込むかたちである。

そこで筆者は、論考の下部構造に〈展示空間とそこにおける作品・制作者・鑑賞者〉による実践的調査を。この理念的理解(ここでは芸術に関する存在論Ontologie)である〈芸術・芸術家・芸術作品〉を上部構造に置いた。つまり〈芸術活動の枢要な構成単位〉である制作者の実践と、芸術哲学の伝統的知見の両軸を動員して、以って展示空間における存在論的美学の〈制作者的な可能性〉を、実践とテキスト解釈の二面から拓く狙い。美学者・哲学者による美学的・学術的言説は豊富な一方で、制作者の言及、それも存在論に即した派生的な検討は依然として希なことからも、敢えてこの空白に切り込み、哲学者・美学者とも異なる制作者の言説を作品と共に拓く算段である。本論文は全五章から構成される。

第一章では、研究の方法と位置づけ、先行把握の必要がある基礎的諸概念の確認と、論考の大要を確認する。具体的には、ハイデッガーを中心とする存在論的芸術議論の基本性格を踏まえ、本考察のための下地を整えると共に、言及する作品形態を平面に限定するなど、考察の及ぶ範囲と射程を確定する。例えば、真理を枢軸として世界内存在における真相を思索したハイデッガーは、いみじくも真理の開示する場所として芸術作品を発見し、旧来の主観主義美学では凡そ考え至らなかった独自の存在論的芸術論の醸成に至った。彼は飽くまで存在の真理Wahrheit を解明する鍵として芸術の〈存在〉を見ており、思索の性質としても純粋な芸術論とは大きく毛並みの異なること等に触れた。

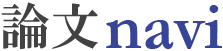

第二章では、本論文を貫く前提〈展示空間における〉という合言葉を内実共に確実なものとするために、〈展示空間の機能〉という観点に則した構造分析を行う。その際、機能を秘密裡に支え、展示空間を守っている循環的かつ根本動静である〈配慮〉と〈背後機能〉の関係に触れ、学芸員とも異なる制作者的観点から展示空間の成り立ちを見た。尤もここで指示する配慮とは、ハイデッガー的語彙としてではなく、一般的術語としての配慮である。展示空間を巡る配慮の動静には、〈展示空間における〉という特殊前提が与えられており根底に制作者の関与がある。これは学芸員による配慮とも異なり、〈事前配慮〉という秘密裏な挙動の許、制作者という特定の個人を出発点として、不特定多数を対象とした公共圏へ至る巨視的配慮へと広がる。このことはしかも作品を伴って発達する。この配慮は普段は目に見えない形而上の(≒かたちを超えた)動静であり、来場者には〈環境〉として享受されることから、図案と共にその構造を可視化する狙い。

第三章では、〈展示空間における〉の内実が明確になったという前提で、グループ展を中心とする展示例を枚挙。その際、搬入・搬出営為の構造分析を伴うことで、〈搬入→展示→搬出〉という一連の流れを一単位として考察した。本章では一般性の高い屋内展だけでなく、完成ではなく〈未完成〉を成立単位とする構造に着目して、特殊事例である屋外展(Lipton 125th ANNIVERSARY TEA WAY ART COLLECTION)に言及した。これを屋内展の構成要素と照応することで、オーソドックスな屋内展示空間の成立要件を対照的に暴露し、その差異から理解を深める狙い。こうして、理念実践の両軸から展示空間についての理解を深めたところで、次章ではこれに存在論のフレームを重ねることになる。

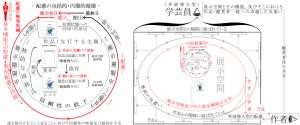

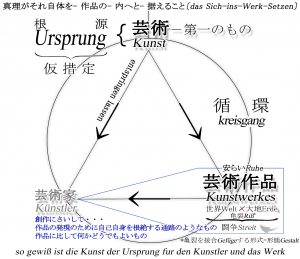

『芸術作品の根源』における芸術・芸術家・芸術作品の基礎的布置と相関 (本論文p.74)

(Der Kuenstler ist der Ursprung des Werkes. Das Werk ist der Ursprung des Kuenstlers.)

図3

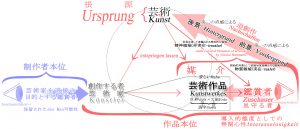

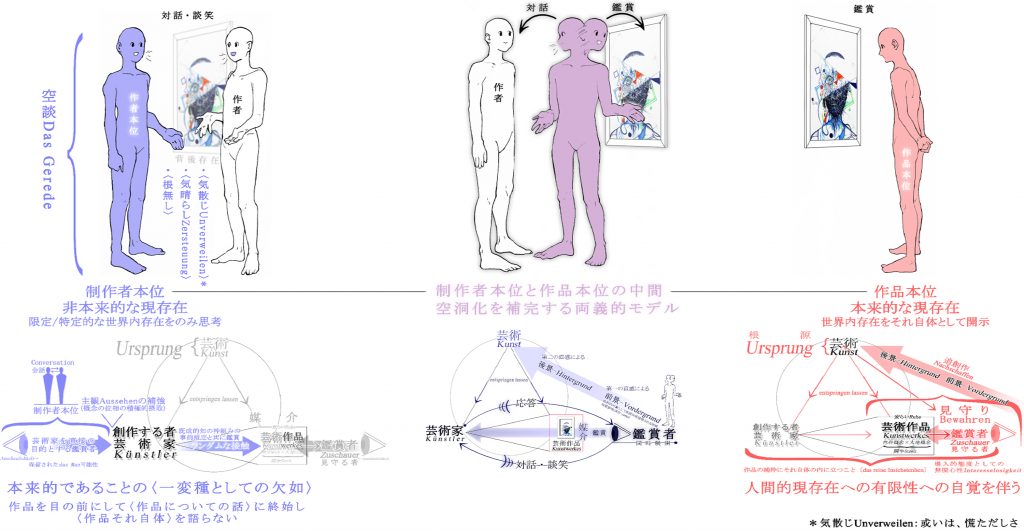

第四章では、ハイデッガーの主要な芸術議論『芸術作品の根源』を中心とする存在論的枠組みを章の背骨としながら、〈芸術・芸術家・芸術作品〉という三位一体に肉薄した(図3)。その際、存在論的美学が克服したかつての枠組みである近代主観主義美学(あるいは民間的な美学folk aesthetics)の狭義の過程を併せて参照した。克服に至る道程を遡行することにより、存在論的美学が果たした役割と、克服の必然性が確認できる。当時、西欧近代の〈自然-精神〉の伝統的二分法をベースとした主観主義美学の枢軸には鑑賞者/受容者中心の主観性が台頭しており、時代の病理として表面化していた。これを骨抜きにしたハイデッガーの視界には、〈芸術・芸術家・芸術作品〉の三位一体はあれど、鑑賞者をはじめとした主観性は不在である。このことは『根源』を含むハイデッガーの芸術議論を表向き複雑にしているが、鑑賞者の摘出は、(主観性)形而上学の克服die Überwindung der Metaphysikをはじめとして、存在論的/美学的にも、時代の抱える病理に応ずるための処方であった。

そこで、これらかつての趨勢との照応を通じて、『根源』において去勢された鑑賞者に代わって付置された見守る者たち(dieBewahrenden)という概念装置をヒントに新たな鑑賞者像を析出した。これにより得られた形而上的枠組み〈芸術・芸術家・芸術作品十鑑賞者〉に、形而下の前提〈展示空間における〉を与えることで存在論的消息を検証した。これに際して(フッセルを端緒とした現象学的美学Phänomenologische Ӓsthetikの観点から『根源』の存在論的骨子を検討した)加藤康郎氏による論文(2016)を先行研究として参照し(3)、ハイデッガーの芸術議論を多角的に検討した上で結論を置いた。以上により現存在の存在体制に則した3つの鑑賞者像(≒人間像)を析出した。二つは本来性Eigentlichkeit/非本来性Uneigentlichkeitに対応する容態であり、この中間態も見出された。当初の目論見通り3つのモデルは〈展示空間における〉という前提を内包しており、その挙動は芸術活動を通じて確認された。本モデルにより『根源』を参照軸とした、展示空間における芸術活動〈芸術・芸術作品・芸術家+鑑賞者〉を構成単位とすることが可能になった。併せて展示空間とそこに内在する制作者・鑑賞者を根拠に巻き起こる(発生的)沈黙/静寂/談笑/対話といった動静や、その連動的な発生機序についても同一の知見から確認できた。以上の手続きは旧体制の組成と照応しつつ為されたことも手伝って、現場で幅を利かせる主観的挙動との構造差を対比的に示した。

第五章では、恣意的な主観性を免れないために最後まで言及を保留していた自作に、若干の存在論的含意を持たせつつ言及した。その際、異なる技法を統一的営為として統べる〈制作〉を頂点に置き、ここから個別の作品への言及に遡行していくことで、制作者に固有の言語的次元を徐々に拓き結語とした。

制作当事者が〈自作について語ること〉は、自分についての語り(Sich-Reden)を巡る問題を孕むことでもあり、本質的な哲学的語彙として〈経験〉について語ることとの相違を抱える。というのも、ここで云う所の(制作者の本来性に基づいた)経験とは一体何であるかということが術語規定されない限りは、ハイデッガー的な意図に基づいて経験を語ることも、或いは美術を語ることも甚だ不可能だからである。本章はその意味でも或る種の主観性を踏襲した。これについては今後の課題である。

◆審査作品

美術/芸術大学の博士は理論系/制作系の何れかに大別されます。前者が既存の学位取得プロセスと同様、純粋な学術を専門とするのに比して、(2019年当時の)制作系では論文に加えて作品にも大きな眼目が置かれます。そのため、在籍中に制作した作品も審査委員会に提出します。筆者の場合は21点の作品を委員会に提出しました。

以下はその21点の中から選んだ代表作5点。筆者の専門実技は版画と素描のため、版画3点、素描2点で構成しました。

祈りの庭 – 3/ 2018/ ミクストメディア/ 110 × 160cm /

私は何も知らない/ 2016/ 素描/ 36.4 × 51.5cm (B3規格サイズ)/

私は、ここに/ 2016/ 素描/ 25.7 × 36.4cm (B3規格サイズ)/

あの日、ここで/ 2016/ 油性木版画/ 73.8 × 71.2cm /

永眠の場所/ 2018/ 油性木版画/ 62.5 × 91.5cm /

(1)武庫川女子大学生活美学研究所、「5 生活美学研究所について」[http://www.edusys.jp/mukogawa-u/seibiken/?page_id=27、参照12,24(2018)]

(2)「身体の身体性」とは、後藤自身の言葉を引用すれば、ここでは「制作主体の主体性」のこと。これによって制作主体の各自性とも言うべき、「現実的生」への関心を(媒介的に)無化され「意味されるもの」による「意味するもの」の「たえざる超出」により「全体的人間としての主体性」を反れて、「美的実存(美的人間の実存のこと)」はフォルムになる(Transformation)と述べる。

後藤狷士「美的実存の時間性について」美学 21 巻2 号 (1970) p.15

後藤 狷士「芸術解釈における否定的なもの」美学 24 巻3 号 (1973) pp.1-11

(3)加藤康郎「人はなぜ描くのか―現象学的美学の可能性について―」『フッサール研究』 第13 号(2016)pp.22-47、[http://www2.itc.kansai-u.ac.jp/~t980020/Husserl/Vol_13_2015/02_Kato.pdf、参照2,21(2017)]

この記事を書き始めて程なくして、師であり主査であった本江邦夫教授の突然の訃報を受け取りました。

謹んで哀悼の意を表すると共に、微笑をもって見守って下さった師に本記事を捧げます。

2019年6月4日

補記:2023年12月22日末尾修正